Workshop Result | AR(L)TERATION Workshop in Retrospect

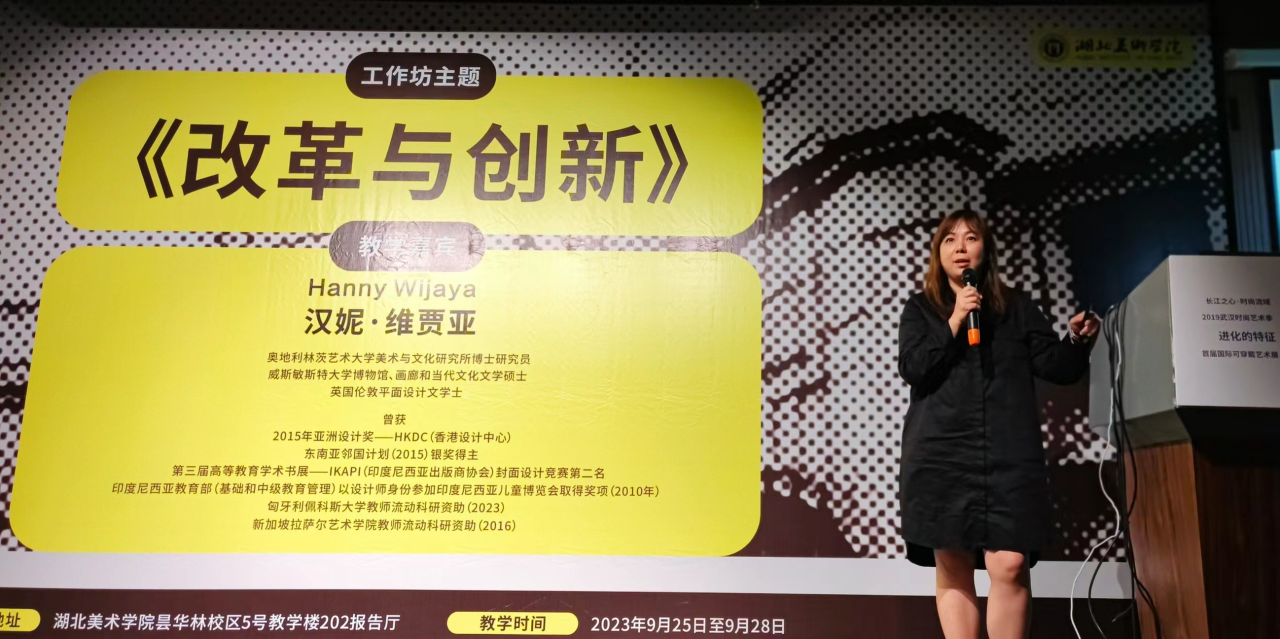

今年9月份开学以来,创新学院国际化办学迎来新气象。本学期创新学院在昙华林校区正式开班办学,奥地利林茨大学博士Hanny Wijiaya(汉尼·维贾亚)受邀来我校创新学院进行工作坊教学。

10月27日,Hanny Wijiaya博士的“改革与创新”国际工作坊作品展暨美术馆公共教育系列活动开幕式,在湖北美术学院昙华林校区举行。今年是创新学院国际工作坊特色课程开始的第一年,课程通过创造多领域、多文化的沟通交流和协同创新。

湖北美术学院副校长张炼、湖北美术学院党委常委朱丽莎、创新学院领导班子及学院全体师生80余人参加,开幕式由创新学院副院长詹旭军主持。

展览开幕式合影

工作坊课程详情

PARTICULARS

时间:9.25--9.29

地点:学校昙华林校区5号教学楼202报告厅

3号教学楼三楼

主讲教师:Hanny Wijiaya(汉尼·维贾亚)

课程助教:郑娟

人员:创新学院全体本科生、研究生

工作坊课程回顾

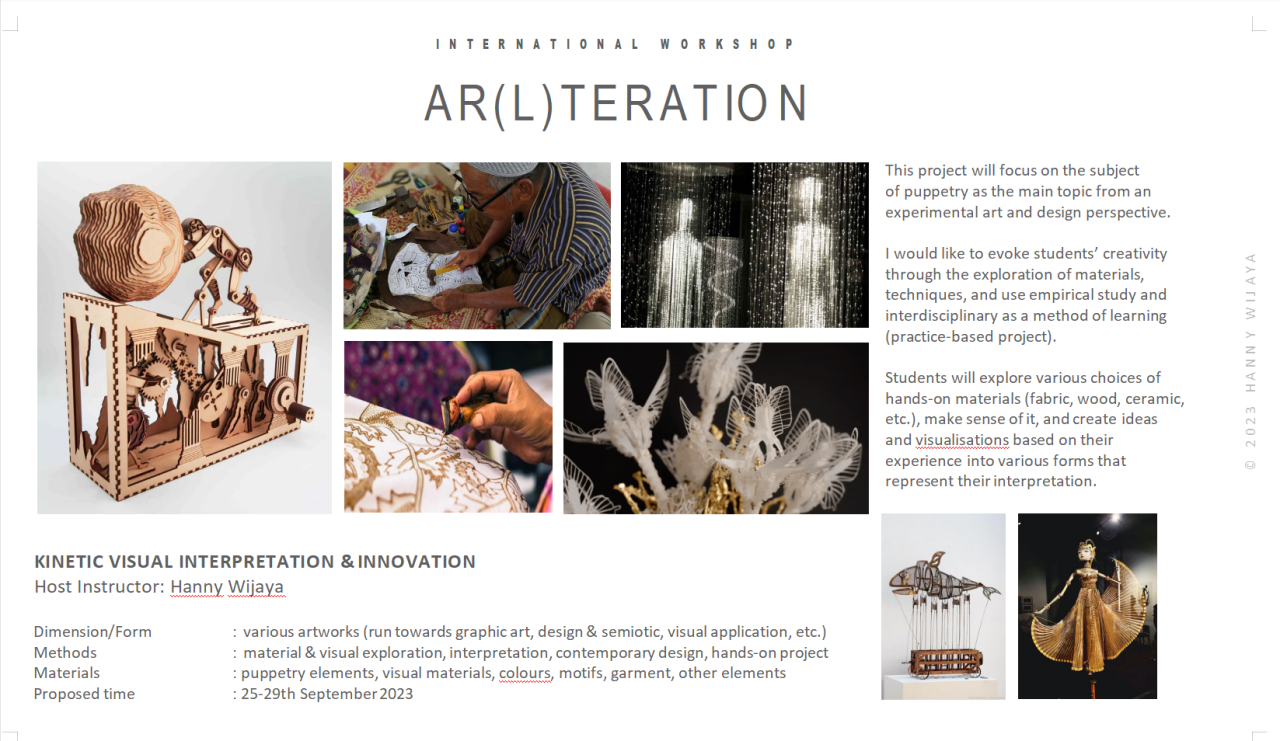

Hanny Wijiaya老师为同学们带来了一场以“改革与创新”为主题的特色体验。课程将传统艺术与空间思维相融合,以皮影戏与木偶元素为研究对象展开,并以动态视觉效果进行诠释与创新。

课程中,由来自不同学科背景的本科生与研究生组成的十个团队,以小组的形式,紧密配合、通力协作,共同研究、猜想、探索艺术改革与创新的未来。

Hanny Wijiaya(汉尼·维贾亚)

奥地利林茨艺术大学美术与文化研究所博士研究员

威斯敏斯特大学博物馆、画廊和当代文化文学硕士

英国伦敦平面设计文学士

Hanny Wijiaya老师研究方向——皮影与木偶

课程时间表

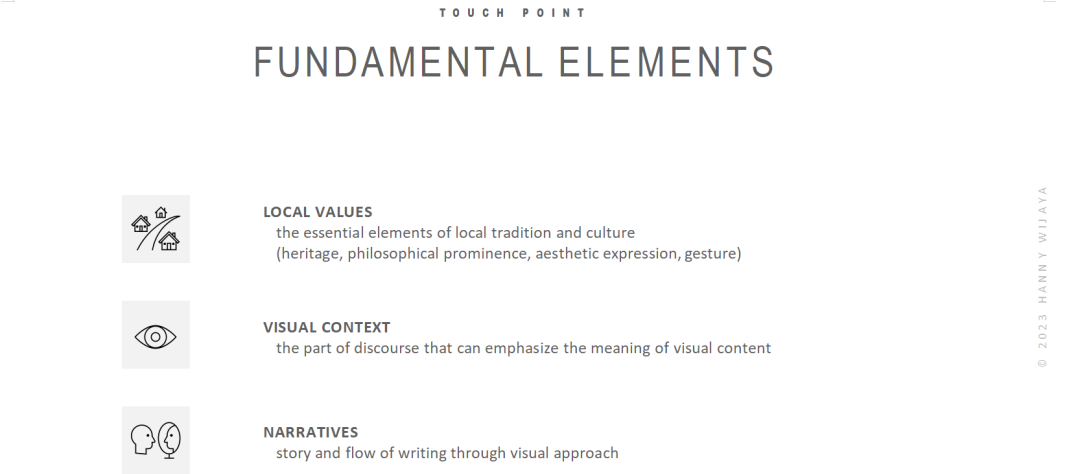

课程方向及要素

课程介绍

INTRODUCEL

课程目标

课程以实验性和设计性为导向,以木偶元素为设计主体,将实证研究与跨学科融合作为实践方法,在学生们极具个性的想法基础上,通过探索各种各样的材料(织物、木材、陶瓷等)和技术,将作品表达的意义内核可视化,从而探索并激发学生的潜力与创造力。

维度/形式 |

各类艺术作品(平面艺术、设计与符号、视觉应用等) |

方法 |

材料表现,当代设计,手工艺,综合应用 |

材料 |

木偶,颜料,图案,纤维,新媒介及其他材料 |

Hanny Wijiaya老师给同学们展示木偶戏角色

Hanny Wijiaya老师与同学们讨论设计方案并给出指导建议

Hanny Wijiaya老师与创新学院全体同学的合影

作品展示

第一小组

《塑》

作者:韩逸晶 兰怡琳 王诗涵 张旖蝶 朱婧 刘天昊 陈影 张颂敏

设计理念:这个设计旨在通过一个木偶的形象展示出现代人物质生活丰富而精神生活匮乏的状态,以及在压抑、快节奏的生活中寻找自我和内心成长的过程。我们希望这个设计能够触动人们对于现代生活状态的深入反思,同时也能激发大家对于内心世界成长与完善的追求。

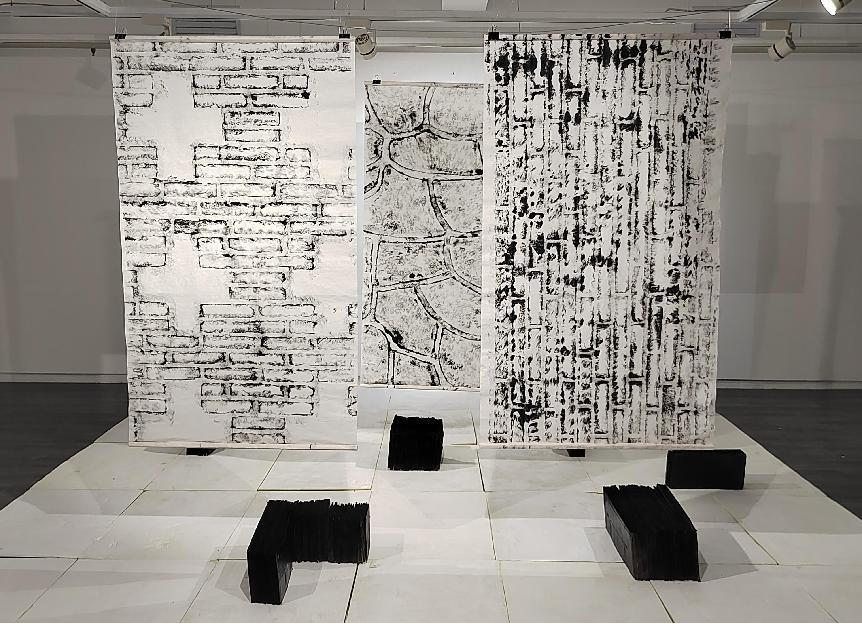

第二小组

《昙华“迹”》

作者:翁祖杰 冯雪婷 马千壹 颜羽瑶 曾紫煊 王璇 刘安琪

设计理念:我们以墨水和碳笔在昙华林各个角落进行拓印,在建筑肌理上刻画出时间的痕迹。底部设计以抽象的方式,既保留了昙华林的面貌,又加入新元素,表现其新旧交融。此作品旨在通过墨印和纸箱地图的结合,它是一种对历史的怀念,对未来的期待,以及对现有状态的反思。它是一个融合了过去、现在和未来的装置艺术作品,是对昙华林校区深深的敬意和赞美。

第三小组

《失礁》

作者:吴虹烨 秦嘉欣 刘倩彤 魏骊谘 向常月 颜羽瑶 柯书媞 潘玮

设计理念:运用综合材料和互动程序,旨在增强观众的感官体验。当人们靠近此装置时,装置中美丽的海洋将随着灯光氛围的变化被核污染入侵。如果将海洋生态来映射人类社会。在现代社会中,过载的信息,消费的压力,无尽的欲望无不如人造垃圾污染海洋般腐蚀着人们精神世界,使人被脱离原始的纽带,疏离自然,成为庞大经济机器的附属品。

第四小组

《蛹生之道》

作者:雷熙恺 邵维 钟知彤 陈奕杨 李浩楠 杨铠睿 杜俊辉

设计理念:由七个蛋形玻璃容器组成,环形排列在一个阶梯上,每个容器内都展示了微缩的自然景观,而随着阶梯的升高,每个容器内的茧逐渐变大,诉说着生命的周期和成长的故事。每个蛋形容器都如同一个微缩的世界,包含了微小而精致的自然景观,展示了大自然的多样性和魅力。每个容器内的茧象征着生命的循环,从微小的开始逐渐壮大,呈现对生命和时间的深思。这是一种对生命的庆祝,对自然的敬仰,以及对未知未来的探索。

第五小组

《Emotional receptacle》

作者:吴宇冰 张悦欣 陈童童 蔡弘文 姜忻妍 雷婉莹 储旭 梁璟萱

设计理念:从木偶出发,我们认为木偶戏、木偶角色是人们情绪宣泄、经验表达的载体,不同的角色和故事有着不同的表达使命。根据木偶戏以及其中的角色给人的情绪与感受思考,最终确定下“情绪容器”的概念。我们将木偶看作一个复杂的容器,承载的内容为人类欲望的投射,不同的颜色的变化象征着情绪、欲望的转变,解构形态的正方体结构上有代表着“七宗罪”的各种声音。

第六小组

《洗骨》

作者:贺浙湘 杨熠驰 康雪蓉 唐雨晴 王昕 周哲恒 沈欣 王诗语

设计理念:我们的主要目标是强调文化传承在家庭中的角色,以及如何这个过程可以塑造一个人的身份和成长。计划通过一个孩子,从奶奶去世的低谷到二次葬后的上进的故事,展现成长、坚韧和逆境中的积极发展。深入挖掘拾骨葬与剪纸文化,通过视觉和叙述手法,向观众介绍这些文化元素。画面最后回到学生,我们希望通过观众与主人公的情感共鸣,让大家思考自己的文化传承和家庭价值观。

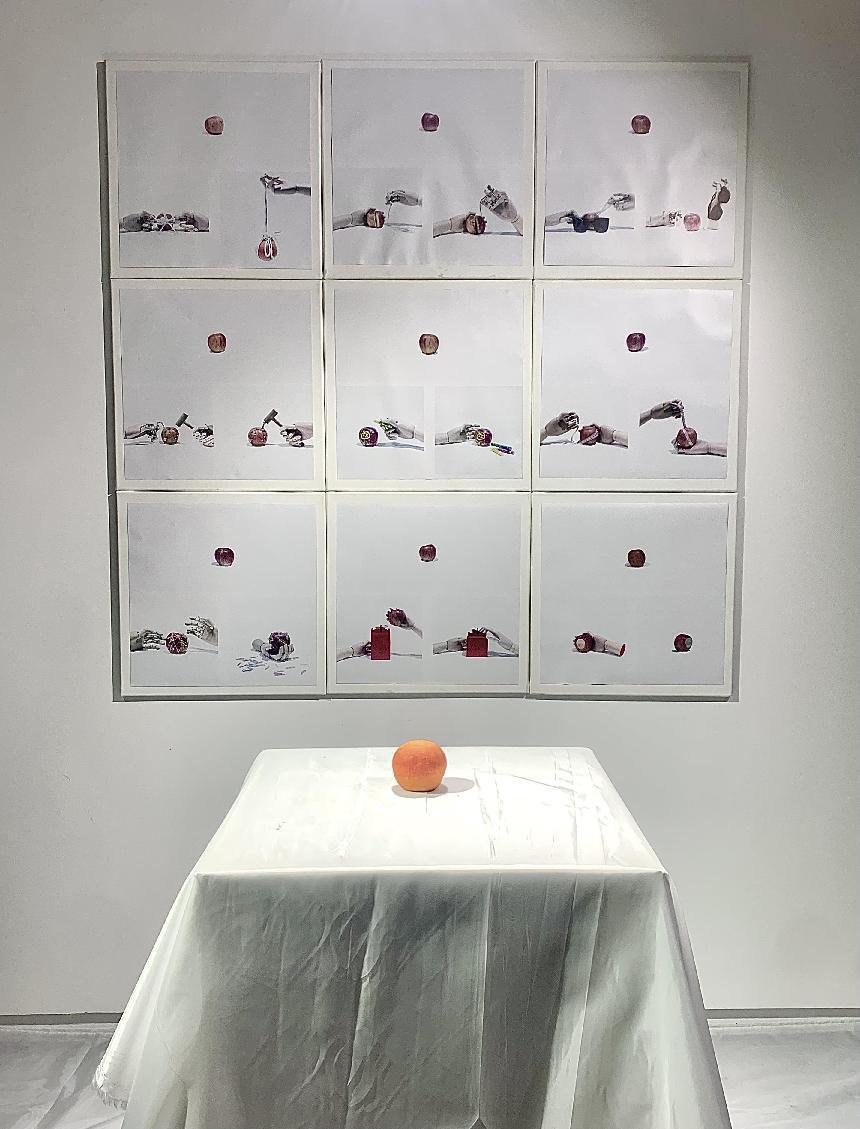

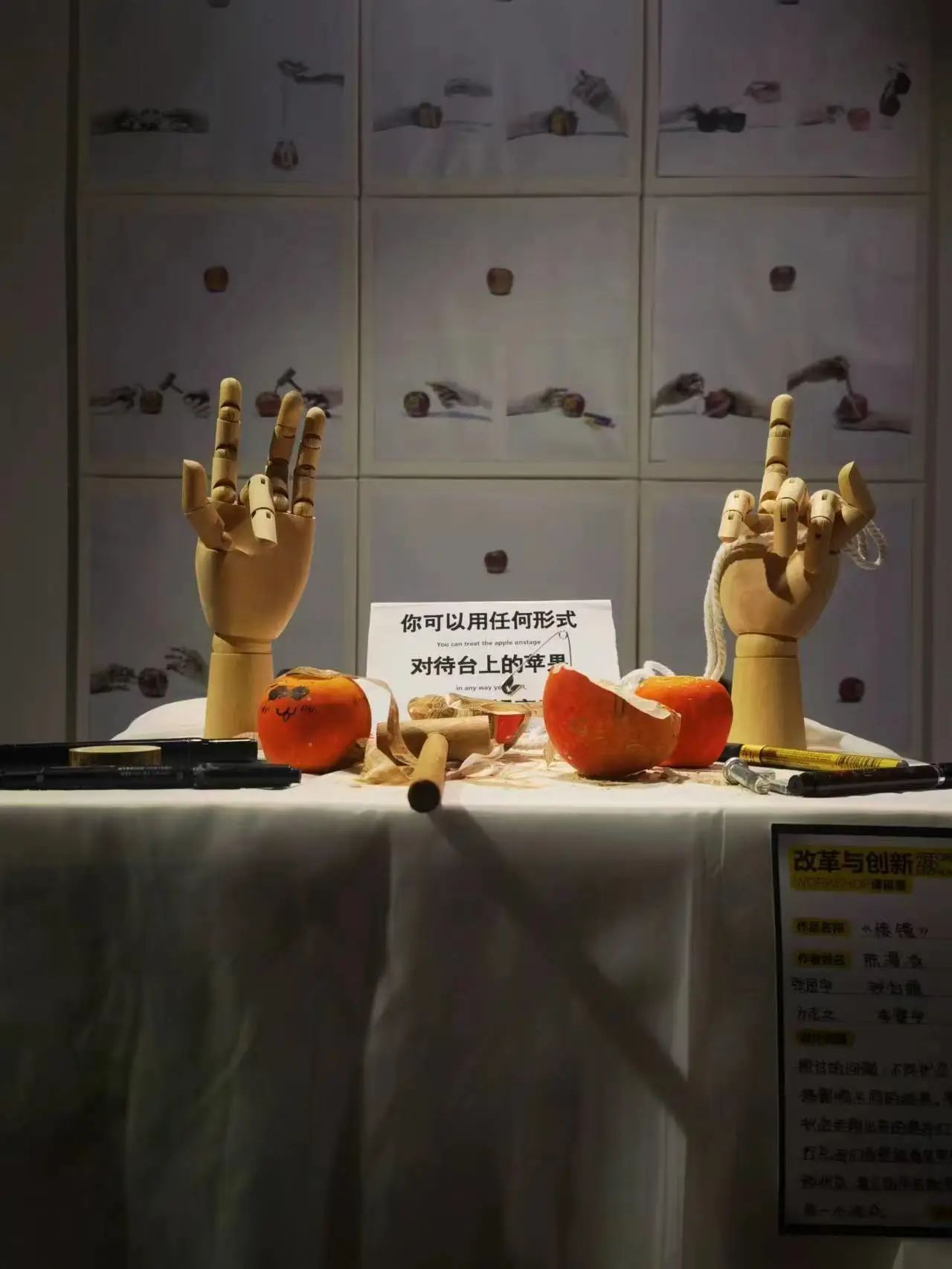

第七小组

《棱镜》

作者:陈漫凌 邓蓝菲 钱怡霏 张思宇 潘若菲 方志立 李寰宇

设计理念:苹果呈现的状态折射出来的是我们对它施加的行为探讨的问题:不同状态下不同的选择影响不同的结果。木偶代表着操控与被操控,在木偶表演里,木偶表演出的所有行为都是人类操纵的结果。我们希望能看见苹果所呈现的各种状态,这个作品的意义就像一份体检报告单,我们只是数据收集者,真正的作者就是面对苹果的每一个观众。

第八小组

《辩方正位体国经野》

作者:陆之宇 杨思杰 吴依佳 许欢 陶微瑾 杨宇彤

设计理念:我们在人生的长河之中,遵循着自己的宿命的规则前进着,不偏不倚。而如何去选择如何去设定自己的人生目标便成为了重中之重。再来观之这件作品便可以发现,当我们与观众通过棋子运动的互动感受到选择的重要性,这种选择甚至是代表着博弈的联系性乃至成功与失败。

第九小组

《Translation》

作者:石骏 杨林工 余景琦 贲玥 段诗杨 赵洛春 吴欣怡

设计理念:转换、流变、变迁代表的不仅仅是形式与形态上的变化,更是根植于观念之中的意识上的迭代——人类最大的恐惧莫过于对于生老病死和永远消逝的恐惧,但是本装置反映正是对于死亡这一永恒话题的接受。经历疫情时代,死亡似乎离我们身边并不遥远,作者们认为对于死亡这一无法逃避的话题,人们更应该接受并把对其的恐惧转换到对于人生广度与宽度的追求上——生死疲劳同时更意味着蓬勃新生。

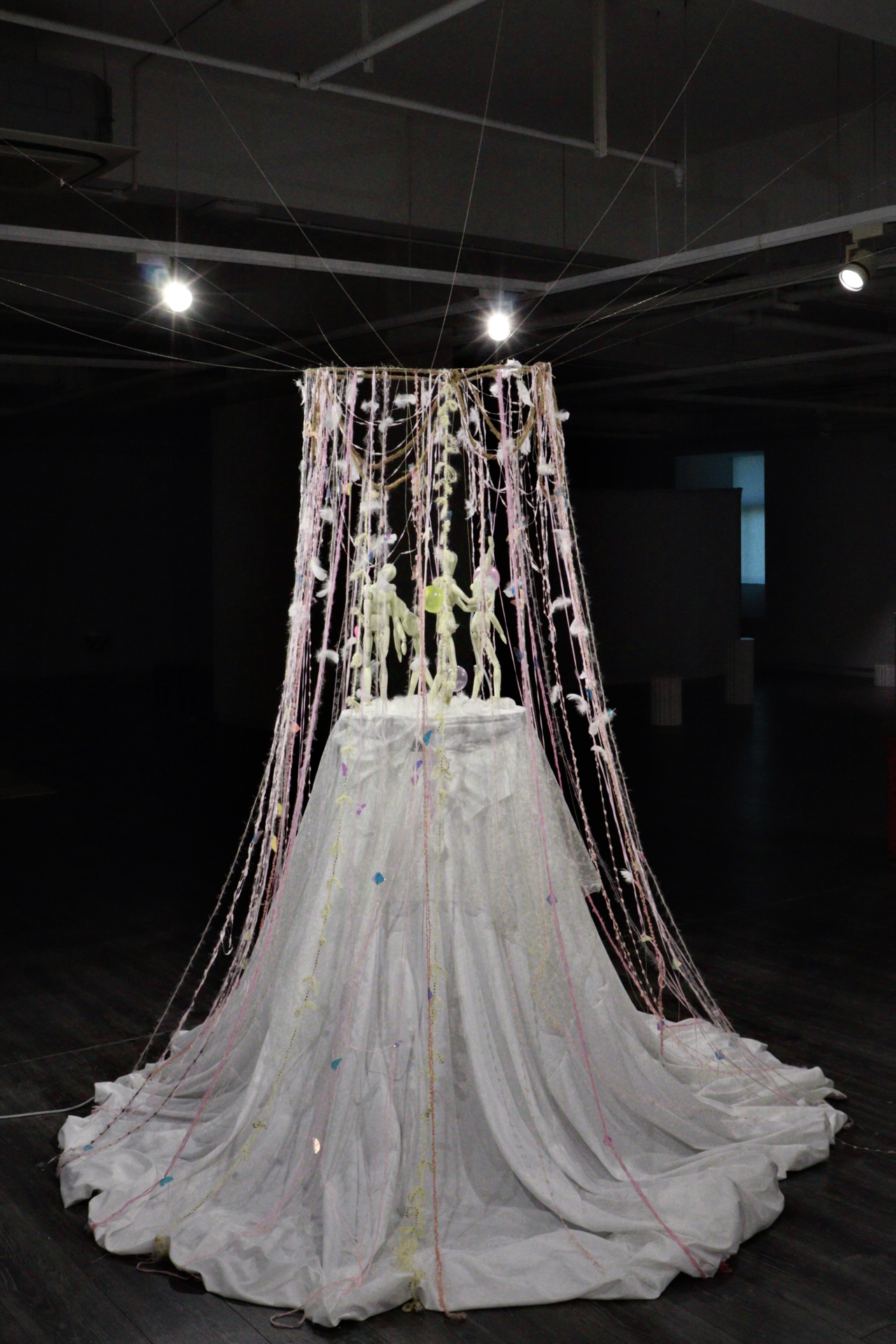

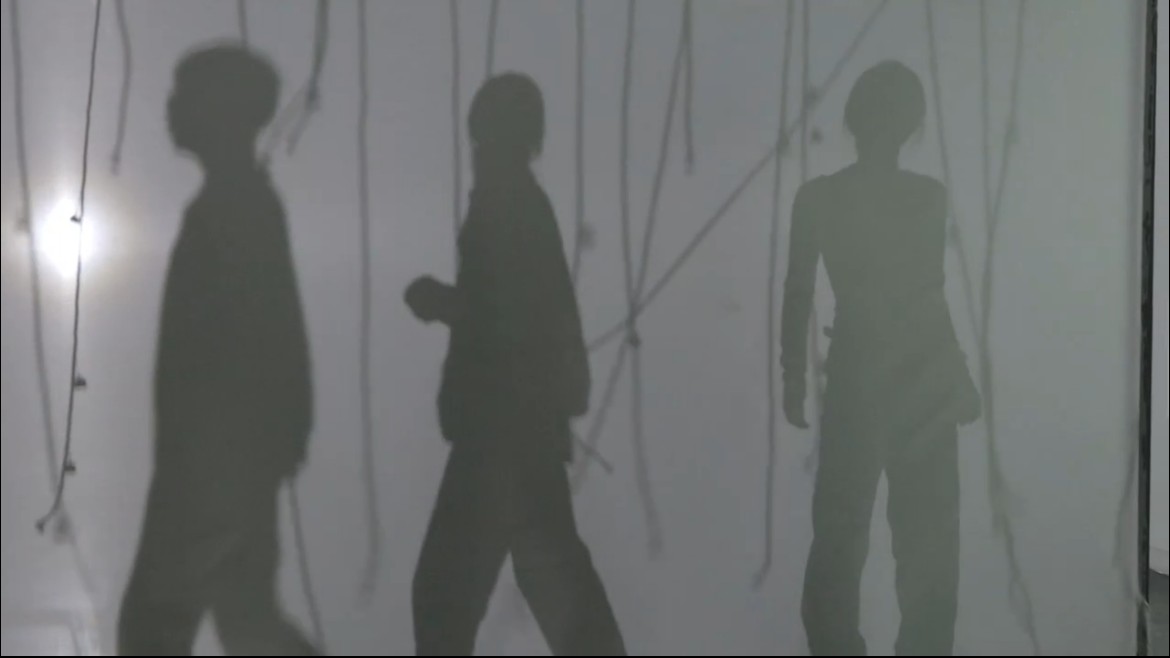

第十小组

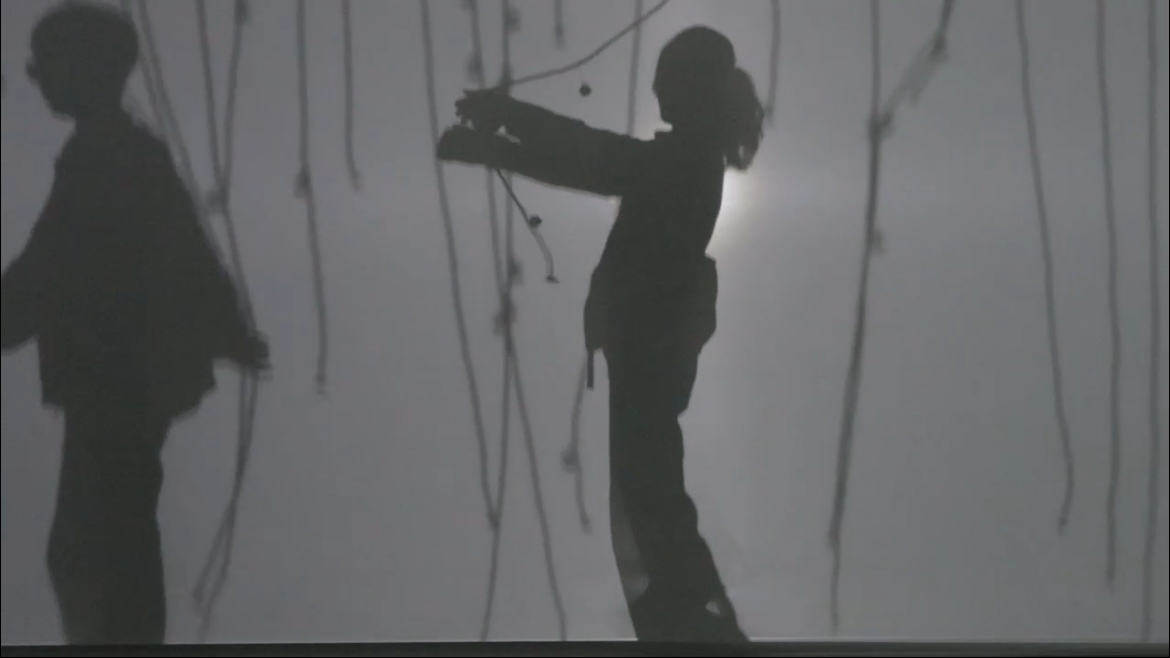

《影》

作者:詹小典 王闯 肖士涵 张诗若 魏旭晖 王逸涵 章梦柳

设计理念:这个作品将操纵者和被操纵者之间的权力动态巧妙地平衡在一个微妙的界限上,呼应了木偶的主题,将观众引向思考自身在社会和人际关系中的角色。同时,这个装置也引发了对控制与自由、现实与虛构之间微妙关系的深刻思考。呼吁观众不仅审视自身是否处于操纵和被操纵之间的角色,还要反思人际互动中的平衡。这个装置是对人类情感和关系复杂性的深刻思考,以优美而神秘的方式呈现了这一主题。

(转载自创新学院)